Não sei se esse filme foi lançado em cinema aqui, apostaria que não, embora ele tenha um apelo meio óbvio até. As distribuídoras muitas vezes deixam de lançar esses filmes por motivos que fogem a compreensão mais clara – em todo caso ele é conhecido com O Solteirão e passa na TV, e imagino que eu não precise explicar porque prefiro não chamar pelo título que ganhou. Além de ser um filme indie com cara de indie, tem o Ben Stiller e é dirigido pelo Noah Baumbach.

Eu sempre tive algum tipo de interesse pela obra do Baumbach, que além de ser conhecido pela relação com o Wes Anderson, fez um tanto de filmes indie que fizeram sucesso nessa decada, pelo quais tive algum desinteresse, e até desgosto, no caso do A Lula e a Baleia. Acho que o Baumbach faz um esforço interessante em torno desse universo que ele tenta consturir nos filmes, e curto a ideia de cronista geracional que ele têm. Mas o filme dele que gosto mesmo, e que propõe esse interesse pra além do tema geral de sua obra, é o Kicking and Screaming, que é lá dos anos 90. Sempre relacionei o Baumbach ao Whit Stillman por causa desse filme, e porque via relação bem direta nessa tentativa de tomar postura diante da juventude. Acho o Kicking and Screaming consideravelmente melhor que os filmes dele, embora não os veja desde a época, o que invalida um pouco isso.

Em todo caso, fiz essa introdução pra justificar o interesse eventual e a não compreensão pela completa ausência de opinião por esses lado sobre esse filme. É certamente o melhor filme do Baumbach desde que ele voltou a ter holofotes. Acho que se o filme se permitisse menos aqueles momentos observacionais típicos dos filmes indies, tipo a cena em que ele tenta nadar na piscina até descobrirmos que ele não sabe nadar, ele seria bem melhor. Mas acho que no geral ele constrói bem demais esse universo do personagem. E o filme se coloca um desafio com o personagem do Stiller sendo uma pessoa um tanto impossível de se apreciar.

O cara é instável, agressivo, neurótico, egoísta. Não vejo o filme fazendo concessões para torna-lo amável – acho que ele começa e termina sendo um cara difícil. A baixada de guarda no fim é algo que me parece natural.

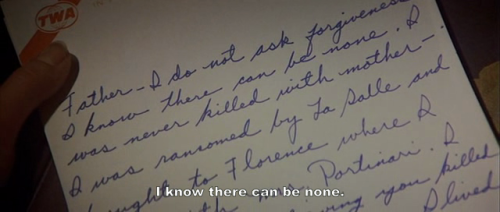

Um dos movimentos curiosos que ele faz estruturalmente é iniciar o filme dum ponto de vista da Florence, a outra protagonista, que a partir de sua entrada passa a existir em função dele apenas. A ideia do filme é o Greenberg, que é esse sujeito maluco aí, vai passar um tempo NY na casa do irmão e aparentemente querendo não fazer nada, embora sempre fazendo muito (ele trabalha o tempo todo). Ele se envolve quase sem introdução com a Florence, que é a assistente de seu irmão, que foi passar férias fora. O que se sabe sobre ele é pouco, e vamos sabendo com o tempo, como o fato de que eles esteve hospitalizado. Seu personagem é o grande desafio, pois todo o filme gira em torno de se compreender que as crises de todos existe, e embora ele cruze e agrida um pouco essas crises, os problemas de todos são tão grandes quantos os do próprio Stiller, ainda que ele seja o único que aparente uma antisocialidade – o que o próprio filme meio que nega, já que ele se dá muito bem numa festa em que não conhece ninguém. Quer dizer, se é que dá pra chamar aquilo de se dar bem. Acho que o fascíinio do filme na construção de um personagem tão duro, arredio, é que faz as vezes os outros parecerem um pouco menos interessantes, principalmente ela, que faz a indie fofinha que se interessa pelos vulneráveis. Acho que isso mascara outras complexidades, especialmente envolvendo o Rhys Ifans, que faz um antigo amigo dele. Sua atuação é brilhante, é um cara relativamente mais simpático, mas que passa longe do comum.

O filme tem uma tendência a trabalhar imagens como se elas ilustrassem as músicas, sempre que os personagens estão só, libertos em seus ambientes e mundos, e depois tornam-se a estar confusos quando dividem a cena com outras pessoas. Embora a ansiedade de Greenberg fique evidente mesmo quando ele constrói sozinho a casa do cachorro, ali ele parece no seu universo, dono de seu tempo. Quando vai ao bar ver a Florence, o lugar é aconchegante, a música é boa, a mulher é linda, e no entanto ele parece automaticamente incomodado, e jamais aceitaria um convite para sentar na mesa dos amigos dela, onde a câmera divide com ele o momento em que ele parece contar o número de pessoas que estão ali.

Acho que o Baumbach erra um pouco no último momento com aquela ideia maluca que o personagen tem de ir pra Australia. Sei que é uma forma de mostra-lo ainda instável, mas ela é meio sem sentido, boba mesmo, e cena dele relembrando que a Florence está no hospital é muito ruim. Ali, ele simplesmente não encontrou imagem que pudesse se aproximar da memória de forma menos tosca. Acho que é um momento em que o filme se perde legal, ainda que eu goste da cena bonitnha que vem depois, com eles na casa dela.

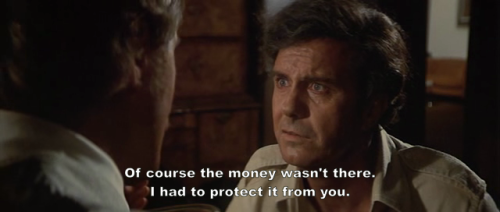

Ele se vira bem no universo de referências, embora o Greenberg tenha sido um músico, fale de música o tempo todo, e se sinta uma pessoa bem superior em relação ao mundo, o filme consegue driblar e valorizar certas coisas sem necessariamente endossar o discurso dele – basta dizer que o cara usa Wall Street, o filme do Oliver Stone, como uma referência de como ele está se sentindo. Salvo pela sequencia da festa em que ele cheira cocaína e vai colocar Duran Duran no som, como se fosse a coisa mais preciosa – e aí, eu tenho que concordar, é mesmo. A própria relação da banda, e do surto que aparentemente ele teve na época em que receberam uma proposta de contrato e recusou, o que mudou o futro da vida dele e do Ivan (o Rhys Ifans), é bem trabalhado nas conversas, nunca exatamente sendo excessivamente o assunto do filme, mas algo que dita completamente a relação dos dois. E como disse, essas relações, e esse problema internos de cada um, são o que fazem o filme. O diálogo entre o Ivan e ele no fim da festa, em que eles enfim enfrentam essa barreira do que não se fala é fenomenal. Talvez apenas um pouco melhor que a cena em que o Greenberg o chama pra compôr novas músicas, onde há um tanto de não dito entre eles, que nem estão no mesmo ambiente, mas cujos olhares mostram como eles simplesmente estão em tons e rumos diferentes. Os dois se fuderam, no fundo, com a decisão do Greenberg, mas o fato é que o Ivan se fudeu porque um amigo quis. É interessante porque o filme toma uma postura diante da proposta que ao mesmo tempo sedutora – nos daria a chance de enfim ouvi-los – mas por outro lado claramente ciente do fato que é um convite sem noção. Outro devaneio do mundo interno dele, mas que como todas as suas ideias e comentários, o Greenberg fala bem sério. Escrevendo sobre esses eventos parece que o filme é chato, e na verdade ele tem um tempo bem particular, um ritmo natural de despejar esses instantes entre eles.